医師、日本産科婦人科学会専門医。東京慈恵会医科大学卒業。板橋中央総合病院の産婦人科医長として妊婦健診はもちろん、分娩の対応や新生児の対応、切迫流早産の管理などにも従事。

婦人科では子宮筋腫、卵巣嚢腫、内膜症、骨盤内感染症などの良性疾患から、子宮癌や卵巣癌の手術や化学療法(抗癌剤治療)も行っている。

PMS(月経前症候群)や更年期障害などのホルモン系の診療なども幅広く診療している。

赤ちゃんの成長に伴い、ミルクから少しずつ固形の食事へと移行する離乳食。

初めての離乳食をスタートする時期やその進め方について、不安に感じる親御さんも多いでしょう。

本記事では、赤ちゃんが離乳食を始める適切なタイミングや、注意するポイント、段階ごとの食材選びについて詳しく解説します。

目次

離乳食はいつから始めるのが良いのか?

赤ちゃんの離乳食を始めるタイミングは個人差があり、「いつから始めるべきか」と迷うこともあるでしょう。その見極めには基本的な目安やサインを知ることが大切です。赤ちゃんが食事を楽しめるよう、離乳食開始のポイントを解説します。

離乳食って、いつから始めたらいいのか迷うよね。一般的には5〜6か月って言われてるけど。

でも、赤ちゃんの発達に合わせてあげるのが一番だにゃ。食べ物に興味を示すサインが出たら準備OKかもにゃ。

なるほど、焦らずに赤ちゃんのペースに合わせて始めるのが大切なんだね。

離乳食開始の目安

離乳の開始は、一般的に生後5〜6か月ごろが適当とされています。

この時期には、赤ちゃんの哺乳反射(探索反射や吸啜反射)が減少し始め、スプーンで食べ物を与えたときに押し出さないなど、食べ物を口に入れる準備が整い始めます。また、食べ物に興味を示すことも、このタイミングを判断するポイントです。

離乳開始に必要な発育サイン

離乳食を始める準備が整った赤ちゃんには、次のようなサインが見られます

- 首がしっかりすわる:支えなしで5秒以上座れる

- 哺乳反射の消失:スプーンで食べ物を口に入れても押し出す動きが少なくなる

- 食べ物への興味:親が食べている様子を見て興味を示すなど、食べ物への関心がある

上記サインが見られることで、赤ちゃんは食べ物を安全に飲み込む準備が整ったと判断できます。

離乳食開始時期の意義

栄養補給の意義

生後6か月頃になると、母乳や育児用ミルクのみでは赤ちゃんの成長に必要な栄養素(特に鉄分)が不足しやすくなります。母乳育児を行っている場合、鉄欠乏のリスクが高まるため、鉄分を含む食品(レバーや豆類、ほうれん草など)を与えることで、栄養バランスを整えることが推奨されています。食事への興味と摂食機能の発達

離乳食を通して、赤ちゃんは食べ物の味や舌触りに慣れていきます。また、食べることによって顎や口周りの筋肉が発達し、食べ物を口に入れて飲み込む動作が少しずつ上手になります。この発達が進むことで、離乳食から普通の食事へとスムーズに移行できるようになります。

離乳食を始めることは、赤ちゃんの健康な成長と発達にとって重要なステップです。月齢はあくまで目安とし、赤ちゃんの発育や様子に合わせて進めていきましょう。

離乳食の進め方ステップ:段階ごとのポイント

離乳食は月齢に合わせて少しずつ進め、食材や量を増やしていくことが大切です。赤ちゃんの成長に合わせて無理なく進めることで、食べる力を育んでいきましょう。

離乳食って、段階を踏んで進めていくんだね。最初はゴックン期で、小さじ1杯から始めるんだって。

そうにゃ、ペースト状にして、赤ちゃんが飲み込みやすい柔らかさにするのがポイントだにゃ。

それから、モグモグ期やカミカミ期に進んでいくんだよね。噛む力がついて、少し固めのものも大丈夫になるって。

その頃には手づかみ食べも楽しむようになるにゃ。赤ちゃんの好奇心を大切にしながら、少しずつ進めるのがいいんだにゃ。

初期(5〜6ヶ月ごろ)

- 離乳食とミルクについて

離乳食は1日1回が目安です。最初は小さじ1杯程度から始め、赤ちゃんが慣れてきたら少しずつ増やしていきます。離乳食が始まっても主な栄養源は母乳や育児用ミルクですので、赤ちゃんが欲しがるまま、授乳のリズムに沿って与えましょう。 - ゴックン期に適した食材と調理法

初期の離乳食は、舌で潰せるほど柔らかく、ペースト状にしたものが適しています。米がゆ、さつまいも、にんじんなどが良い例で、少量の水を加え、なめらかになるまですりつぶします。 - 初めての一口におすすめのメニュー例

最初の一口には、水分が多く消化に良い「10倍粥(米1:水10)」が定番です。10倍粥は赤ちゃんが飲み込みやすい柔らかさに仕上がります。少量から始め、赤ちゃんの様子を見ながら少しずつ増やしていきましょう。 - タイミング

授乳のリズムに合わせ、機嫌の良い時間帯に与えるのが理想です。離乳食後も母乳やミルクを必要に応じて与えます。 - 嫌がった場合の対処法

赤ちゃんが嫌がる場合は無理に続けず、数日間様子を見てから再チャレンジすることが大切です。別の食材に切り替えるのも良い方法です。

ゴックン期はめんどくさい?

離乳食の準備は慣れるまで手間に感じることもありますが、少しずつ簡単な方法を見つけることで負担が減ります。おすすめの便利グッズや時短アイデアについては関連記事をご覧ください。

こちらもどうですか?

中期(7〜8ヶ月ごろ)

- 離乳食とミルクについて

離乳食は1日2回が目安です。1回の食事で50g程度から始め、赤ちゃんの様子を見ながら増やします。栄養の大半はまだ母乳やミルクから摂取しますので、欲しがるときに授乳を続けましょう。 - モグモグ期に適した食材と調理法

モグモグ期に入ると、舌で食べ物を押しつぶす動きが見られ、少し固めの食感も楽しめるようになります。この時期には、7倍粥や、柔らかく茹でた野菜を使った食事が適しています。 - 噛む力を鍛える食べ物の工夫

軟らかく茹でた野菜や果物を使い、舌で押しつぶしやすい硬さに調理します。豆腐やかぼちゃなど、口の中で少し形が残るものも取り入れてみましょう。 - タイミング

朝・夕など規則的な時間帯でリズムを整え、食事後には母乳やミルクを与えます。

後期(9〜11ヶ月ごろ)

- 離乳食とミルクについて

離乳食は1日3回が目安です。主食として80g程度のおかゆに加え、副菜として野菜やたんぱく質も加えます。赤ちゃんの食欲や成長に合わせて量を調整しましょう。 - 自分で食べたがる時期の対応方法

この時期には、赤ちゃんが手づかみで食べる意欲が強まります。手づかみで食べられる形状のもの(細長く切った野菜や果物)を用意しましょう。 - 食材の硬さとサイズの工夫

手づかみ食べができるサイズで、指でつぶせる程度の柔らかさに調理するのがポイントです。 - タイミング

生活リズムを意識し、規則的な時間帯で食事を与えます。食事の後に母乳やミルクを補い、その他の授乳は1日2回程度が目安です。

完了期(1歳ごろ)

- 離乳食とミルクについて

離乳食は1日3回が基本となり、必要に応じて1〜2回の補食(おやつ)を取り入れます。食事が栄養摂取の中心となりますが、母乳やミルクも赤ちゃんの欲しがる分だけ与えます。 - 完了期の食材と食事内容の目安

主食90g程度、野菜やたんぱく質もバランスよく取り入れ、普通食に近い内容を目指します。味付けは薄めにし、栄養バランスを整えましょう。 - タイミング

家族と同じ時間帯で食事をとり、楽しい食卓を経験させます。食後にミルクが必要な場合には少量与えると良いでしょう。

離乳食開始のための準備

離乳食を始める前に、スムーズに進められるように準備を整えましょう。赤ちゃんがリラックスして食事を楽しめる環境を作ることで、離乳食への関心を育てられます。

離乳食を始める前に、食器や調理器具もいろいろと揃えておくとスムーズだよね。小さなスプーンやスタイなんかも必須だって。

それに、ブレンダーやすり鉢も便利そう。ペースト状にするのに使えて、初期の離乳食にはぴったりだね。

食材や器具の衛生管理も忘れずににゃ。清潔に保つことで、赤ちゃんが安心して食べられる環境を作るんだにゃ。

離乳食に必要な食器とアイテム

赤ちゃん専用の食器

離乳食には、赤ちゃんが使いやすい小さなスプーンや柔らかい素材の小皿、食べこぼし防止のためのスタイ(よだれかけ)などを準備します。口に入れても安心な素材のものを選ぶと良いでしょう。椅子やテーブルの準備

赤ちゃんがしっかり座って食べられる椅子も役立ちます。腰がすわり、支えなしで座れるようになったら、専用の椅子を使用して食事の姿勢を整えます。最初は抱っこしながらでも大丈夫ですが、少しずつ椅子に座る習慣を身につけさせると、後の食事習慣に役立ちます。ブレンダー・ミキサー

離乳食の初期には、野菜や果物をなめらかなペーストにするために便利です。多めに作って保存する場合にも効率的で、離乳食以降もポタージュやスープ作りなどに活用できます。すり鉢とすりこぎ

野菜や果物などを少量ずつすりつぶし、なめらかな離乳食を作る際に便利です。ブレンダーほど大掛かりでなく、手軽に食材をすりつぶせます。離乳食調理セット

こし網、おろし器、すり鉢などの基本的な器具が揃った離乳食調理セットは、離乳食の段階時応じて対応でき便利です。少量ずつの調理や食材の裏ごし、冷凍小分けトレイなども含まれているため、効率よく準備が進められます。

衛生面での注意点

赤ちゃんの免疫力はまだ発達途中であるため、離乳食の衛生管理には特に気を配ることが大切です。調理環境や食材の扱いに注意して、安心して食べられる環境を整えましょう。

清潔な調理環境

調理器具や食器は赤ちゃん専用のものを使用し、使用後はしっかり洗浄・消毒することが望ましいです。例えば、哺乳瓶の消毒に使われるミルトンは、離乳食用のスプーンや食器の消毒にも役立ちます。使うたびに清潔な状態を保つようにしましょう。食材の洗浄

野菜や果物は、ベビー用の野菜洗い専用の洗剤(例:ミルトン野菜洗いなど)を使用すると、農薬や汚れを落としやすくなり、安全性が高まります。流水でしっかりすすぎ、赤ちゃんが安心して食べられる状態で調理に使います。

離乳食を楽しく始めるための工夫

リラックスできる食事環境

赤ちゃんにとって、食事は初めての体験です。食事の時間はなるべくリラックスした雰囲気を心がけましょう。大人が見守りながら一緒に楽しむことで、赤ちゃんも安心して食事を進められます。家族と一緒に食事をとる習慣

離乳食の時間に家族と一緒に食卓を囲むと、赤ちゃんが食べ物への関心を持ちやすくなります。家族が楽しそうに食事をしている様子を見ることで、食べることの楽しさを自然に学ぶことができます。食べる意欲を育てる声かけ

「おいしいね」「頑張って食べたね」といった声かけをすると、赤ちゃんは食事を楽しみやすくなります。焦らずゆっくり進めることで、赤ちゃんも自然に食事に慣れていくでしょう。

離乳食の際に気を付けたいポイント

離乳食を進める際には、赤ちゃんの健康と安全を守るため、アレルギーへの配慮や調理方法、避けるべき食品に注意を払うことが大切です。

離乳食を作る時は、作り置きして冷凍保存するのも便利だよね。忙しい時に助かるし、毎回作らなくていいから楽だね。

そうにゃん。でも、食べる前にはしっかり加熱するのを忘れずににゃ。食べ残しは再利用しないで、新しく準備するのが安心だにゃん。

アレルギーのリスクがある食材

- アレルギーに注意が必要な食材

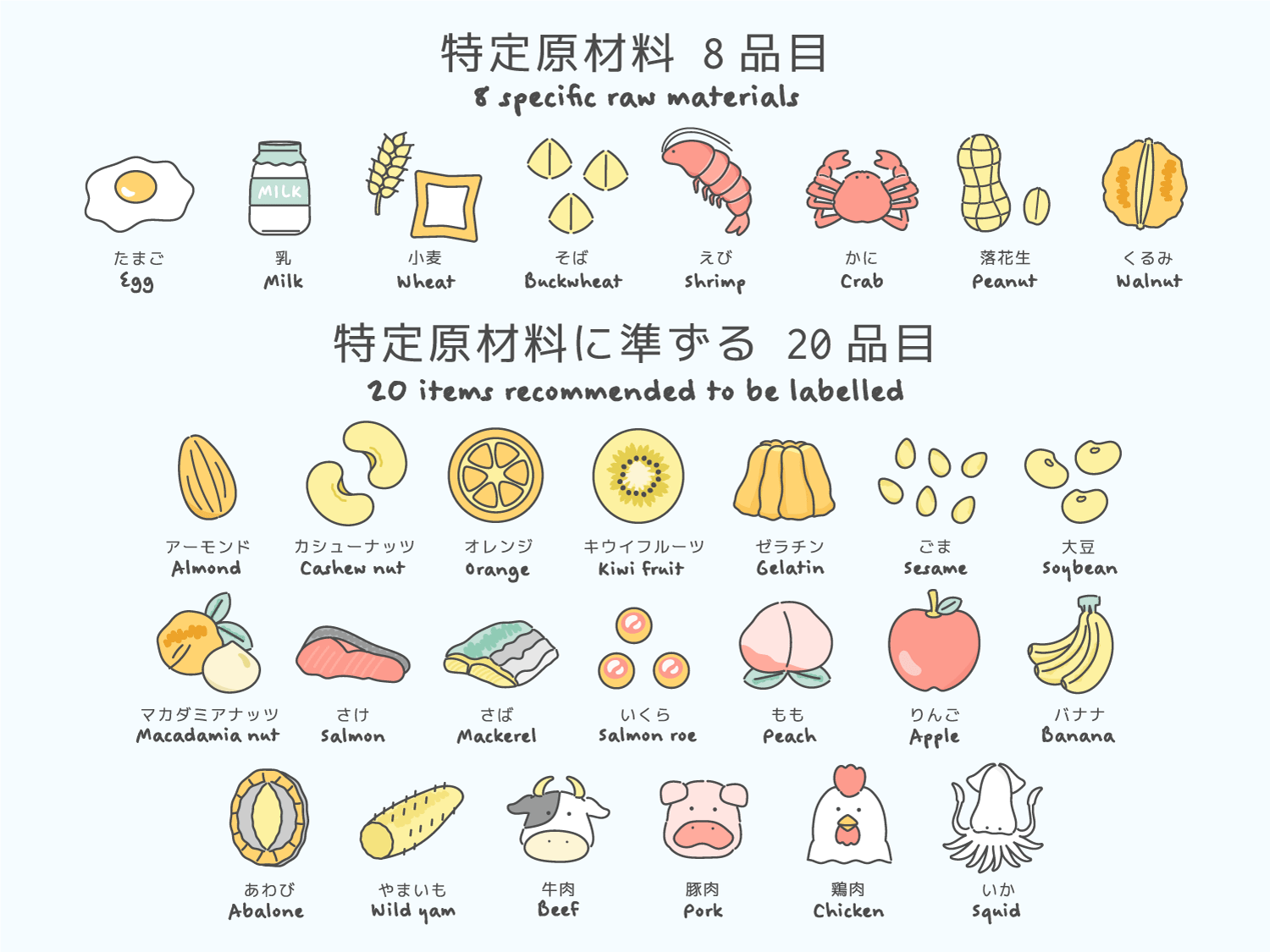

卵、小麦、牛乳、大豆、魚介類などはアレルギーを引き起こしやすいため、初めて与える際は少量から始めます。新しい食材は1種類ずつ導入し、アレルギー反応がないか注意深く確認します。異常が見られた場合には、速やかに医師に相談しましょう。

避けるべき食品と安全な調理の工夫

避けるべき食品

ハチミツは、1歳未満の赤ちゃんにとって乳児ボツリヌス症のリスクがあるため、絶対に避けましょう。また、ナッツ類、生の魚介類、生卵も、赤ちゃんには消化負担がかかりやすいため、与えないようにします。安全な調理方法

野菜や果物は必ず加熱し、赤ちゃんが飲み込みやすい柔らかさと大きさにします。加熱により食材が柔らかくなり、消化も助けるため、赤ちゃんにとって食べやすく安全です。また、手づかみ食べがしやすい形状にする工夫も大切です。食べ残しや作り置きの扱い

離乳食の食べ残しは雑菌が繁殖しやすいため再利用は避けます。また、作り置きした離乳食は冷凍保存し、食べる前にしっかり加熱してから与えましょう。清潔な保存と適切な再加熱が赤ちゃんの健康を守ります。

離乳食に関するよくある質問

離乳食を始めるのに適した時期はいつですか?

一般的に、離乳食の開始は生後5~6か月頃が推奨されています。この時期は赤ちゃんの哺乳反射が減少し、スプーンで食べ物を与えても押し出さないなど、食べる準備が整い始める頃です。

離乳食はどのくらいの頻度で与えるべきですか?

初期(5~6か月頃)は1日1回のペースでスタートし、7~8か月頃から2回、9か月以降は3回に増やします。

離乳食の準備に困ったらどうすれば良いですか?

離乳食は家庭で手作りが推奨されますが、負担を感じる場合には、栄養バランスが整った市販のベビーフードを活用する方法もあります。適切なベビーフードを選び、主食と副菜、たんぱく質を含めると良いでしょう。

離乳食にどんな食材を使えば良いですか?

離乳初期はおかゆからスタートし、じゃがいもやにんじんなどの野菜や豆腐、白身魚へと少しずつ種類を増やします。月齢が進むにつれ、赤身魚や肉類などを取り入れ、食材の幅を広げていきます。

調味料は使っても良いですか?

初期の離乳食では調味料を使用せず、食材そのものの味を活かすことが重要です。後期に入ったら少量の調味料を使うことも可能ですが、基本的には薄味を心がけてください。

アレルギーが心配ですが、どう進めるのが良いでしょうか?

食物アレルギーが疑われる場合は、自己判断で対応せずに医師の診断を受けるようにしましょう。アレルギーの予防目的で特定の食材を遅らせる効果は確認されていません。

離乳食を食べてくれない時の対処法は?

無理に食べさせず、日をあけて再度挑戦しましょう。嫌がる場合は、食材を変えたり、食べやすい形状に工夫することもポイントです。

作り置きした離乳食は与えても大丈夫ですか?

作り置きの離乳食は、冷凍保存し、食べる前に十分加熱することで安全に与えられます。衛生面を考慮し、食べ残しや長期保存は避けましょう。

離乳食に含まれる鉄分やビタミンはどう補うべきですか?

母乳育児の場合、生後6か月以降は鉄分が不足しやすくなるため、鉄分を多く含む食品(レバー、肉、豆類など)を取り入れることが推奨されています。また、日光浴によるビタミンDの補充も意識しましょう。

離乳完了の目安はいつですか?

離乳完了の時期は、生後12~18か月頃で、食事が1日3回、補食が1~2回必要とされています。この時期になると、栄養素の大部分が普通食から摂取できるようになります。

離乳食スタート!楽しく進めるためのまとめ

赤ちゃんの成長とともに、ミルクから離乳食へと移行することは、健やかな発達に欠かせないステップです。本記事のポイントを活用しながら、無理なく楽しく離乳食を進めてみてください。

- 離乳食の開始は、生後5〜6か月ごろが目安。赤ちゃんの発育サインに注目し、食事を楽しめる環境を整える。

- 初期は1日1回の離乳食からスタートし、少しずつ食材の種類や量を増やしていく。

- 中期・後期と進むにつれ、食感の異なる食材を加え、噛む力や手づかみ食べの意欲を育てる。

- 安全な調理と食事環境を心がけ、アレルギーや避けるべき食材に注意する。

- 離乳完了期では、ミルクから普通食への移行をスムーズに進め、栄養バランスを整える。

毎日の食事を通して、赤ちゃんの「食べたい」という気持ちや興味を育てていきましょう。無理をせず、赤ちゃんのペースに合わせて楽しく進めることが、食の楽しみと健やかな成長につながります。

この記事を書くにあたり、以下の文献を参考にしました。

参考文献:厚生労働省(授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定版))

\この記事をシェアする/